ブログ ~コーチの閃き~

ブログ一覧

自分のスタイル【その弐】

Today’s Practice Concept : 武器の整理

昨日、「自分のスタイル」の必要性についてお話しました。今回は、その方法についてお話したいと思います。

「自分のスタイル」は、進化の方向性を見極め、上達の糧となる面白さを与えてくれるものと考えています。でも、どうやってそのスタイルを発見すればいいのかが問題ですね。「自分のスタイル」だから自分の好きなようにすればいいと考えがちですが、そうではありません。自分の進化の方向性、つまり自分の行く末がかかっている訳ですから慎重に見極めなければなりません。

「自分のスタイル」を発見する上で、まず準備として確認しなければならないことがあります。

それは、「自分の身体的特徴の把握」です。

そのfactorは、以下3点です。

①身長・リーチの長さ →実測

②柔軟性 → 肩の可動領域、腰の回転

③筋力(腕力・脚力) → 握力、手首、足首

これは、スタイルを考える上での大きな枠組みになります。必ずしもこの枠組みに合わせなければならないかといえばそうではありませんが、上記特徴は「オリジナル」です。自分にしかもっていないものですので、大切に「活用」していかない手はないと考えます。

上記特徴から「スタイルの大別」をしてみると、

①身長が高い → よりネット上部でボールを直線的に運ぶことができる為、直線的な球速の速いボール(フラット)が活きるプレイ。

②身長が低い → ネット上部でボールを直線的に運びずらいが、重心が低く、安定感がある為、下から上の動き(スピン)が活きるプレイ。

③柔軟性が高い → 肩・腰がよく回す事ができると、スイングを大きくすることができ、より強いボール(フラットのスピード、スピン・スライスの回転量)が活きるプレイ。

④柔軟性が低い → 所謂「体が硬い」人は、スイングがコンパクトになる為、正確なボール(ボールコントロール)が活きるスピン。

⑤筋力が強い → 言わずもがな力がある為、強いボール(フラットのスピード、スピン・スライスの回転量)が活きるプレイ。

⑥筋力が弱い → 力があまりない為、十分にラケット面の反発を利用したボール(フラット、スライス)が活きるプレイ。

となります。しかし、上記6つの特徴のそれぞれにdemerit もあります。

①身長が高い → 重心が上方にある為、バランス感覚が十分に必要。

②身長が低い → 直線的なボール(フラット)がリスキー。

③柔軟性が高い → 肩や腰がよく回る分、大振りとなり安定感に欠ける。

④柔軟性が低い → 遠心力を利用したダイナミックなボールが打てない。

⑤筋力が強い → ボールコントロールがつけにくい。

⑥筋力が弱い → 強いボールが打てない。

このような「身体的特徴」をしっかりと理解し、自分の体はどのようなプレイスタイルにカテゴライズされるのかを知っておく方が良いと思います。

この6つのカテゴリで、「自分のスタイル」の大枠を見つけます。この大枠にカテゴライズしなければ、よりリスキーなテニスを選ぶ事になったり、より遠回りなテニスをする事につながります。

例えば、身長の低いプレイヤーがフラットをマスターしようとします。当然、ネットぎりぎりのボールを打たなければなりません。このスキルを身につける前に、重心の低さを活用したスピンをマスターした方がより安全に試合で使えるショットにつながります。

「自分のスタイル」を発見する前に、「自分のオリジナルな部分(身体的特徴)」をしっかりと理解する事が大切です。

コーチとして、生徒さんのカテゴライズを第一に実施し、「武器を使えていない、勿体ないテニス」になっていないかどうかを見る事にもつながります。

このように、自分の身体的特徴が理解できて初めて「スタイル」の模索に移ります。

「自分のスタイル」を発見する方法は、年齢的なfactorもよく考慮しなければならないと思います。ジュニア等まだ若いプレイヤーと壮年のベテランプレイヤーとでは、「自分のスタイル」を発見する為にしなければならない事は異なります。

この先は、次回にお話しする事にしますね。

次回は、「自分のスタイル【その参】」です。

自分のスタイル【その壱】

Today’s Practice Concept : スキルの棚卸

本日の練習では、自分のスタイルを注意深く意識して打球感を味わいました。サーフェスがウッドコートだったので球足が速く、少し味わいにくい状態でしたが・・・。

MYTAでは、この「自分のスタイル」というものにとても重きを置いています。「自分のスタイル」を認識できているか否かで、進化の度合いにとても影響すると考えるからです。

では、「自分のスタイル」がなぜ必要なのかを整理していきたいと思います。それは、大きく2つのfactorがあると思います。

①進化の方向性

②面白さ

テニスのスキルは細部まで考慮するとすごくたくさんあります。球種(スピン・フラット・スライス)、打球(クロス・ストレート・ボレー・スマッシュ)、ドロップショット・・・それらのフォアハンド、バックハンド、サーブ等のスキルを駆使してプレイする訳です。このことを前提に考えてみます。

①進化の方向性

自分が進化していく為には(上達していく為には)、どの方向に、どのスキルの力をアップしていけばいいのかを選択しなければなりません。先に書きましたが、テニスのスキルはとてもたくさんあります。それら全ての力をアップしていくとなると、とてつもなく時間がかかり、またどうしてもスキルアップができない壁に当たると思います。また、試合で勝てないとか上手く打てない時の調整も、全てのスキルを調整する事はかなり困難だと思います。

そこで必要なのは「自分がどのようなプレイヤーなのかを認識しているかどうか」です。それが認識できていれば、たくさんのスキルの中から必然としてどれを強化すればいいのかがわかります。また、試合で勝つ為の戦略も、自分がどのようなプレイヤーなのかが認識できていなければ、たくさんある戦術の中から「自分が勝てる戦略」に紐つける事は困難です。

自分がどのようなプレイヤーなのか(=自分のスタイルの認識)は、

たくさんのスキルの中から自分の上達に

直結するスキルを発見する為

に必要なのです。

②面白さ

上達に最も必要な要素は「好きになる」事です。この「好きになる」事については、後日改めてふれていきたいと思います。

先ずは、ジュニアの時代はトッププロの真似をして「コピー」できたら嬉しくて仕方ないものです。しかし、経験を重ねていくとそれでは「勝てない」事がわかります。

勝てない=面白くない ⇔ 勝てる=面白い

上達するには「面白いと感じれる事」が大切で、面白いと感じるには「自分にしかできないテニス」を目指す事が大切と考えます。

このように、「自分のスタイル」は上達する為に大切な「方向性と面白さ」を与えてくれます。ただ闇雲に球出しのボールを打ち続けるのではなく、自分のスタイルが認識できていれば、どのボールを強化すればいいのかが必然とわかります。それを球出しで練習すればいいのです。且つ、その練習は自分のスタイルに合ったものですから「面白い」はずです。面白い球出し練習ができれば、どんどん進化していきますね。更に、試合でも自分のスタイルが認識できていれば、どのような球種のボールをどのコースに打ち分けて試合をメイクすればいいのかがイメージできます。数ある戦術の中から自分に合ったものをchoiceし戦略を構築できます。このイメージもとても「面白い」はずです。

自分のスタイルを認識→進化の方向性が見える→面白い

→もっとやりたくなる→自らどんどん進化する

だから、MYTAでは「自分のスタイル」というものに重きを置いているのです。

次回は、「自分のスタイル【その弐】」です。

上達のスピード

Today’s Lesson Noticed : 上達スピードは「変えてみる事」で速まる。

本日のレッスン(ジュニアレッスンサポート)での気づきですが、「変えてみている生徒」が上達していると感じます。自分のやりたい様にしたくなるものですが、コーチのアドバイスをそのままやってみる生徒さんと自分のやりたい事を突っ走っている生徒さんの両方がいます。何もコーチのレッスンを美化するつもりはありませんが、やはり前者の生徒さんの方が確実に上達しています。これはなぜでしょうか。

コーチのアドバイス力という事もあると思いますが、最も重要なことは「コーチのアドバイスで変えるきっかけを作れている」事だと思います。たとえコーチのアドバイス通りにやって上手くいかなくても、選択肢が一つ消せる訳ですから一歩前進ですね。また、コーチのアドバイス通りにやって上手くなれば言うこと無しですね。

あくまでもコーチとの信頼関係が根幹にはありますが、上達は「経験の数」で大きくそのスピードは変わると感じます。

「経験の数だけ伸びる。経験は時間ではなく、欲を持って視野を広める事で得られる」

同じ事を何時間も繰り返しては、そのスキルの上達は得られますが、その手法以外の可能性を模索できない事となります。これは年齢的な事も考慮しなければならないと思います。ジュニアの時代は、間違ってもいいから色々な事を「やってみる」時期だと思います。大人になるにつれて、間違いを修正しにくくなります。色々な(上達する)可能性を模索すればするほど、正解という上達、不正解という上達があると考えています。

正解という上達 → スキルアップ

不正解という上達 → これは必要ないと気づく

これらは、一度経験しないとわからない事です。経験しなければ一生わからない事です。大人になって迷った時に、軌道修正の進路がたくさんあるのではもっと迷う可能性があります。ジュニアの時代に、この軌道修正の進路を絞っておく事が大切なのです。

ジュニア時代での経験→軌道修正の絞り込み→より簡単に軌道修正の進路がわかる

上達はずっと続けるものであり、上達が止まる時は「満足」してしまった時だと考えています。上達スピードは、経験の数が大きく影響し、失敗を嫌がらずに何度も失敗した方が上達スピードは確実に速くなります。ジュニアの時代は、失敗を極端に嫌がりますし、格好悪いという気持ちが先行します。コーチはこの事をよく理解してジュニアに対して「失敗の誘発」をしてあげる事も大切と考えています。

では、テニスにおける「経験」とはどのようなものがあるのでしょうか。

①スイング(片手・両手)

②球種(フラット・スピン・スライス)

③サーブのフォーム

④ルーティン

等々・・・

現状のテニスを「変えてみる」事ができるレッスンを心がけていこうと思います。

次回は、「自分のスタイル【その壱】」です。

自分に合ったスイング【その弐】

Today’s Practice Concept : 雨の為お休み

本日は、生憎の雨模様・・・。朝からずっと降ってるので、練習できませんでした。

今日の練習コンセプトは、昨日に引き続き「スイング」を確かめる事にしていました。

「打っていて気持ちの良いスイング」かどうか、そして「自分に合っているスイング」かどうかを毎日確認しながら、「よしよしっ」とMood Upを重ねています。

しかし、「自分に合っているスイング」を「自分がしたいスイング」、或いは「打っていて気持ちの良いスイング」を「打ちたいボールのスイング」と考えてしまうことがあります。

生徒さんの中にも、トッププレイヤーのボールを打ちたいと思い、思いっきりスピンをかけようと頑張っておられる方もいらっしゃいます。それ自体はとても良いことで、上手な人の真似をしながらoriginalityを探すことは上達の第一歩です。ですので、このようなケースは無暗に止めるようなことはしません。でも、放置もしません。

「自分に合っているスイング」は、あくまでも「違和感のない自然なスイング」です。では、「違和感がない」とはどういうことなのか。

違和感がない→体(関節)の可動領域を超えない→体(筋肉)の負荷領域を超えない

つまり、体の柔らかさ・筋肉の量(質)によってスイングは変わって然るべきなんです。それを、R.ナダルのようなスピンを打ちたいと思い、思いっきり擦ったとしてもR.ナダルのようなスピンボールを打てる訳がないのです。しかし、R.ナダルのような肩・肘の柔らかさ、腕・胸の筋肉があれば、そして身長が190㎝近くあれば、迷うことなくそのスイングを目指せばいいのです。

「自分に合ったスイング」を身につける為に、トッププロのスイングに近づこうと「筋トレ」「ストレッチ」をすることはとても良い事です。しかし、そのスイングを手に入れるまでものすごく遠い道のりです。

であれば、今の自分の体をベースにMY Original swing を見つけた方がよりテニスが面白く、楽しくなるはずです。なぜなら、そのテニスができるのは自分だけなんですから。

「自分に合ったスイング」=「違和感のないスイング」=「自分の体をベースにしたOriginal swing」

但し、今以上に筋トレやストレッチをすることで、パワーアップすることは大切なことです。日々進化することでテニスは強くなっていけますので、Original swing だからと言って「一切筋トレはしてはいけない」なんてことはありませんからね。

「今できるものを使い、最善の方法で戦う」、

その次に「時間と努力をもってその先にあるものを使い、より強く戦える」です。

富士山の山頂へ登るためには、5合目を経なければなりません。6合目、7合目を経なければなりません。スイングも同じで、目指すべきスイングがあっても、一足飛びにそれを手に入れることはできない。

一つずつ経ていきながらそのスイングを手に入れるんです。何を経るのかというと、「今自分の体でできる最善のスイング」です。そして、目指すべきスイングを手に入れる為に「毎日の練習やトレーニング」を経るのです。

次回は、「テニスの上達スピード」です。

自分に合ったスイング【その壱】

Today’s Practice Concept : フォアハンドのNatural Degree(自然な度合)

フォアハンド→利き腕のスイング→自由に動かせる→力が入る→不安定

になります。実際に、フォアハンドが打てなくなり両手に変えるプレイヤーもいますね。両手にすると、利き腕だけを使うわけではなくなるので利き腕だけよりも自由が利かなくなります。この自由が利かない状態が実はいいんですよね。

両手スイング→自由が制限される→スイングが固定される→安定

では、両手で打てばいいのかというとそうでもないですね。両手にすると、安定を得られる一方で力が制限されます。片手だとスイングは大きくなり、遠心力が大きくなります。ですので、インパクトでの力が大きくなり、強く速いボールが打てるようになります。

片手スイング→自由に動かせる→遠心力が大きくなる→力が大きくなる→強く、速いボール

両手スイング→自由が制限→遠心力が小さくなる→コンパクトなスイング→正確なボールコントロール

では、片手スイングで打てばいいのかというと、またそうでもないですね。片手は前述したように「不安定」を誘発します。力を大きくできる分不安定となる・・・・・厄介なものです。

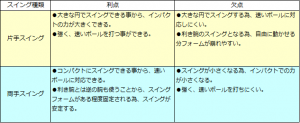

片手スイングと両手スイングの利点と欠点を整理してみます。

片手スイングと両手スイングでは利点、欠点がありますね。では、一体どっちがいいのか・・・・。

それが「Natural Degree(自然な度合い)」だと感じます。簡単に言うと「打っていて気持ちの良い感覚がある方」ですね。

強くて速いボールを打ちたいなら「片手スイング」にするべきですし、きっちりとボールを打ちたいなら「両手スイング」にすべきですしね。

私の場合は、「強くて速いボールを打ちたい」のでフォアハンドもバックハンドも片手スイングを選んでいます。これまでも、バックハンドについては両手スイングをしていた時期もありますが、試行錯誤(?)の上片手スイングにしました。両手スイングだとしっかりとボールを打つ事は出来るのですが、そんなに両手スイングでなければ対応できない程の速いボールが来ない(片手スイングでも対応できた)からです。

このように、今日の練習で『スイング一つとってみても、考えてみれば「片手と両手」どっちが自分に合っているのかをしっかりと考えて「選んでいるか」が大切だ』と感じました。

次回は、「自分に合ったスイング【その弐】」です。